如果我們不太懶惰,肯花點心機找些書看,要對1967年夏天那件事的來龍去脈弄出一個大概來,其實不是十分困難。但是,不是把一堆事件串連起來就能把歷史寫好,讀歷史從來不易,因為每一種歷史書寫都是一種立場,一種態度,所以當一條褲製作要把這段歷史搬上舞台時,其關鍵反而不是到底有多真實或多仔細,而是他們抱著一種怎樣的歷史觀。

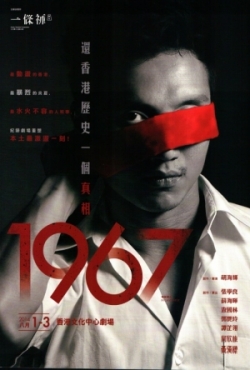

《1967》用的是紀錄劇場的方法。劇中摘取的材料主要有二:當事人的訪問,以及歷史文獻,導演胡海輝在處理這兩種材料的張力時,並非以簡單的平行敘事或拼貼,而是先借如剪報、官方紀錄等較冷的材料,出勾勒出事件的大概背景,再漸漸移入不同當事人的親歷見聞。從分場設計看來,胡海輝並不打算完整地重構那個動盪夏天的完整圖像,而是僅聚焦於幾個特定時空之上:新蒲崗膠花廠,花園道示威現場,北角僑冠大廈,摩星嶺集中營,和街頭菠蘿陣。這當然不是整場事件的全部現場,如此選取剪裁,顯然受制於受訪當事人的憶述內容,導演的工作就是要把這些也是片碎斷裂且滲雜大量主觀情緒的材料,重新調配出一個可讓觀眾明白的理路來。因此,我們不可能要求演出能取代歷史研究,能鉅細無遺地呈現事件全貌,並提供一個歷史答案。雖然觀眾有此期望是可以理解,但這不是紀錄劇場的任務。

胡海輝提到,他創作《1967》是源於他對這段歷史的無知。即使在各種如左派陣營或殖民政府等官方主流裡,這段歷史彷彿是故意被扭曲、簡化甚至遺忘,《1967》卻從未在擺出一個對抗這些主流論述的姿態。相反胡海輝和一眾創作演員始終保持著對這段遙遠歷史的謙卑態度,他們盡量不預設史觀,也不試圖在剪裁歷史材料的過程裡建構出某種立場,而是讓不同受訪者的互相矛盾和對立的看法平行地鋪展出來。如此一來,反而更立體地呈現站在不同位置的當事人,如何在這大時代洪流中經歷高低跌宕,像警察面對示威者的心理矛盾,左派青年的抗爭情緒,或被捕者所遭受的種種待遇等,都是主流論述中所沒有觸及的個人歷史。

因此在胡海輝相當成熟的敘事重組和舞台調度之中,最值得觀眾細看的,並不是被重現的六七歷史,而是在這段歷史中的「人」。人才是歷史的主體,而小人物的主體位置總被歷史論述壓抑著,《1967》重提了小人物在歷史中的聲音,除了那群站在事件前線卻很少被寫進史冊的受訪者之外,劇中還特別顧及到一眾演員的聲音。全劇甫開始便以七位演員的自述開始,由他們對六七的無知和好奇引入故事,中段加插了演員參與公祭和重訪事件現場的片段,到最後以七封演員自白的書信作結。顯然易見,劇中一眾演員的自述位置是頗重要的,他們既是這段歷史被搬上舞台後的敘事者,也是從現在回塑過去的歷史閱讀者。他們的位置之所以重要,正正在於歷史既是當事人的歷史,也是當代人對事件的看法。正如一個後現代史學的經典說法:「一切歷史都是當代史。」沒有當下的我們,歷史是沒有意義的。

可是這種當代視角,恰恰把《1967》推一個尷尬位置。劇中演員起碼有三個表演層次:演員自己、事件的敘事者、以及飾演當事人,而劇中亦把演員如何訪問當事人、重訪歷史現場、把事件在舞台上呈現出來、到演出過後的所感所悟,通通都演了出來。於是全劇的基調便給調校成一群當下的人如何追尋一段他們所不曾認識的歷史,而非單純的重構六七歷史。劇中演員扮演當事人多是典型化的演繹,如老人必是彎腰曲背,警察定是粗聲粗氣等,在進入和抽離之間相當突兀,使整演員、敘事者和當事人三層之間有著很大的疏離感,令人覺得演員根本無法進入當事人所處於身的歷史場景,而只是抽空地敘述一個跟自己無關的歷史時空。

為甚麼導演胡海輝不去調解這種不順感?一種可能是,他更重視作品對演員的啟迪作用,他讓演員參與訪問和創作,亦故意把演員對六七的看法和對當下的社會想像,都放在劇中的當眼位置。可是這些片段,尤其是結尾冗長的書信,大大破壞了由紀錄劇場的方式辛辛苦苦建立出來的歷史現場感:當演員要以六七的歷史事件以借鑑當下香港種種社會問題,不只暴露了演員的思考不夠,沉澱不足,更是只能勾起觀眾對現狀的不滿和無力感,難再保持抽離客觀的態度去詮釋歷史。於是,即使劇中沒有預設任何史觀,但當演員感情洋溢地將他們對六七的看法連繫到當下狀況,而調子又是出奇地統一時,這難道不是一種立場或答案嗎?

「借古鑑今」的包袱未免太沉重了,導演如果敢大力闊斧把觀照當下的元素通通刪去,演出或許可以從輕盈中敞開,刺激更多思考,這比現在把答案歸結為叫人「反思歷史」或「尊重個人」之類的泛泛之談,來得更有啟發性。當然,《1967》的演出還是叫人感動的,但空有感動顯然並不足夠,尤其在這紛亂世代裡,我們需要的是更複雜和更具體的思考和想像。如何從紀錄劇場裡開發出此等思考和想像?一條褲製作仍需繼續試答。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。