2025年4月

《尤物公園》是由宋欣欣與王姝歡合作的一齣互動式舞蹈劇場,誠然,「舞蹈劇場」只是一種較為妥貼的稱謂。它首先是個「模組組合化」的作品,不同的場次會做不同的模組調整與變化,且將大量台詞融入肢體動作,並加入了與觀眾的「互動」,這些模組和互動最終都會成為作品表達的一塊「拼圖」。

觀眾跟隨兩位舞者遊覽她們精心搭建的、既私人又開放的「公園」,穿過「秘密花園」、登錄「生長島」、尋覓「幽靈小徑」、翻越「飛行小山」,「景色」的變化迥然異趣。它是關於兩位主創的故事,也是關於舞蹈藝術的故事,還是關於女性身份的故事。

讓人讚歎的是這部作品的表達方式:外殼是一種「狂歡式」的嬉笑與顛覆、並不斷進行「後現代式」解構,包裹其中的內核卻觸及非常嚴肅的思想命題,只是她們如玩笑一般地訴說出來。

「尤物」一詞本身就帶著性別權利關係下被賞玩、被凝視的意味,她們以如此「自貶」的方式命名舞作,不僅鋪設了《尤物公園》中戲謔、嘲弄、諷刺的情感底色,也宣告了徹底擊碎以「尤物」為代表的標籤化和臉譜化的決心。或者說,在充滿浪漫幻想的「尤物公園」中,潛藏著無數鋒利無比的「刀片」,層層切割開關於人與人、人與身份、人與社會之間的刻板陳規之網。

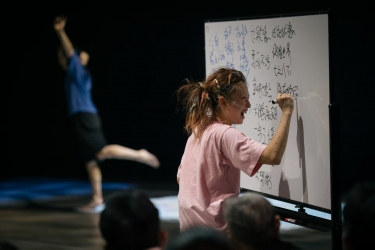

《尤物公園》(攝影:胡一帆,照片由上海國際舞蹈中心劇場提供)

整場演出透露出巴赫金(Mikhail Bakhtin)所說的「狂歡」:在怪誕與喧嘩中打破觀演的等級與規範,嘗試顛覆與挑戰關於舞蹈的傳統教條。觀眾被安排坐在舞台之上,三面環繞兩位表演者,以往被遮蔽的側幕與後台一覽無餘;她們鼓勵觀眾拍照錄影、主動分發糖果,結尾處還和觀眾玩了一場「你來比劃我來猜」的遊戲,儼然一幅「嘉年華」的派對圖景。

但是,諸如猜謎、互動、打趣等形式其實是「偽裝的通俗表象」,內在的目的則是顛覆。譬如在「秘密花園」的互動環節,平常隱匿在黑暗之中的觀眾被拉到聚光燈下一時顯得不知所措,也讓人隱隱感到了一種權力關係的置換。當台上的演員和觀眾在問答遊戲中層疊地穿上了滑稽的紅色衣服、伴隨著經典舞曲《花兒為什麼這樣紅》時,兩位演員說出了核心台詞:「其實,花兒不用這樣(紅)」,將公理性的設問變成了確定性的陳述,不僅否定了既定觀念中的舞動方式,也對世俗的舞蹈評價標準發出了質疑。而在分發糖果之後,演員王姝歡通過語言的描述引導在場觀眾再現了皮娜.鮑什(Pina Bausch)經典作《康乃馨》(Carnations)中的「春夏秋冬手語舞」,演員宋欣欣則舉著一塊寫著「皮娜.鮑什原始動作素材」的爛紙殼板俏皮地走過,這一「戲仿」行為又打碎了人們習慣性地賦予偉大藝術家那光怪陸離的濾鏡。

結尾處的遊戲環節「你來比劃我來猜」,可以說是宋欣欣前作《我和媽媽》中出現的大段自嘲「現代舞刻板印象」的一種延續。當在場觀眾爭先恐後地對演員做出的抽象動作進行解釋時,寫滿了一整塊白板的關鍵詞似乎也沉默而有力地質疑著「看不懂現代舞」這一老生常談的命題。整個遊戲的過程似乎在不斷地發問:大家常說的「看不懂」是因為現代舞的意義過於開放還是過於空洞?抑或是觀眾迫於現代舞「先鋒性」的壓力而瞻前顧後、緘默不語?在眾聲喧嘩之中,我們起碼看到了一個可以證偽的答案:現代舞需要「被解讀」的屬性並不是它的「原罪」。

《尤物公園》中關於「舞蹈」的戲劇式探討,都有著「拔出蘿蔔帶出泥」的效果,嬉笑喧鬧之後,後勁十足,引人深思。

《尤物公園》(攝影:胡一帆,照片由上海國際舞蹈中心劇場提供)

作品除了與觀眾形成「強連接」的開放性外,也具有相對「弱連接」的封閉性,畢竟《尤物公園》不是傳統演出的「扮演」或「複述」,她們就是在「演自己」。「生長島」是王姝歡的一段獨舞表演,在展現個人化的身體運動方式的同時,包裹著她若干私人的「密碼」,彷彿用身體構築了城牆堡壘,拒絕了旁人窺探的權利。而在「幽靈小徑」中,則是兩位演員面對面「硬核」的「相互揭短」,雙方你來我往的話語交鋒,對對方的每一句評價放在日常生活中都可謂是讓人面露窘態的言語中傷。除了向觀眾道出對方不為人知的私人癖好,也有難以啟齒的情感經歷,整個爭鋒過程雖半字不提「女性」,但「揭短」的標準卻始終圍繞著社會對女性身份的傳統認知而定。這種「自毀自戕」的編排令人咋舌,除了「殺死偶像」來進行自我確證外(兩位主創演員是師生關係),也是「殺死尤物」來進行女性身份確證的過程。

語言,儼然成為宋欣欣創作的一道「殺手鐧」,觀眾也逐漸習慣了她「舞蹈+話劇」的創作表演方式,像是歐洲立體派的拼貼畫般,大量的獨白、對白以及與觀眾的生活化交流,都拼貼於兩位元舞者的身體圖像之上。而作品中的台詞也是非敘事邏輯的「拼貼」,忽而沉吟、忽而聒噪、忽而交鋒,它們提供的不再是具體的語義或思想,而是一種結構性網絡的「語境」或「暗示」。

《尤物公園》(攝影:胡一帆,照片由上海國際舞蹈中心劇場提供)

從私人絮語到公共議題再到解構經典,凡此種種「鬼馬」、「無厘頭」的設計,都賦予《尤物公園》以一種敞開姿態的「在場性」特色,彷彿她們拉著觀眾在「公園」裡到處閒逛,以不斷地尋覓真實、並逐層顯露出鮮明的生活態度和藝術態度。

作品最後,則是「喧囂後的沉潛」:緩慢地在欄杆上行走、靜默地躺在樓梯之上。這讓我想到了布朗肖(Maurice Blanchot)提出的「沉默」:語言畢竟有其自身的局限性,在言詞和思想之間存在一個空隙,即為沉默。狂歡之後的孤獨,是作品留給觀眾最重要的「禮物」。

《尤物公園》的演出形式和主題表達不由得讓人想到《等待戈多》(Waiting for Godot),不同的是,宋欣欣和王姝歡是在主動追捕「戈多」。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。