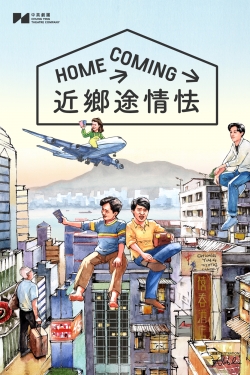

一月在葵青劇院演出的《近鄉途情怯》(下稱《近》),實在是個有趣的嘗試。上半場,延續了三十多年前由張達明所寫的《客鄉途情遠》(下稱《客》),下半場則是由劉浩翔續寫這個家庭故事。

劇團有心,在演出前安排了《客》放映,雖說畫、音質實在一般;但翻開場刊還有當年《客》的演出資料及劇照,可以一窺曾經。三十多年前的《客》,寫於《中英聯合聲明》之後,由未知激起的移民潮冒起之時,當時筆者尚屬年幼無知,只隱隱感到大人間有一巨大焦慮,在有聲的討論和無聲的訣別中,筆者摯親選擇離開,而我們則留下了。去、留,似乎是唯二的方向,今天再看《客》,反而補足了我所不知道的第三個方向:回鄉。

《客》的故事由阿年(荷蘭華僑)起始,她小時候隨父母移荷,對中國、香港只有模糊的印象。及長,她對此並不滿足,於是學習中國樂器,投靠香港親戚到內地尋根,而這群香港親戚代表的正是移民潮的三個方向,回鄉也帶出了內地居民的角度。就劇本而言,張達明運用不同角色,在這個討論何謂「家」、何謂「鄉」的劇本中,提供了多重的方向,由分歧到找到平衡,整個過程,現在回看,當然是有種復古感,但亦可以說是渾然天成。最令人驚喜的是,總段阿年的獨白:「我離開,見唔到俊表叔同寶姨嘅婚事。但係我會再返嚟,唔會帶好多嘢,因為唔覺得有責任去照顧呢度嘅人。一個地方要變成乜嘢樣,嗰個地方嘅人應該爭取。我下次返嚟唔會話返鄉下,因為我冇喺度生活過,我會話去一個好多好多華人住嘅地方,一度叫『中國』嘅地方。」劇本沒有意圖為去、留、回,找一個終極解法,這是阿年在直面腳下的土地,與心中的幻想之後,自己得出的定義,也反映了當時香港人普遍對中國存有的模糊不清的情感。

承上提到,《近》上半場重演了《客》,因着時長的限制,亦刪去了不少片段,最叫筆者惋惜無疑是阿年的獨白,然而縱觀全劇,這亦是合理的選擇。《近》一開始,即出現年長的阿德(由當年同一位演員——周偉強 飾),已是白髮蒼蒼的他,用回憶的口脗道出當年回憶,《客》的敘述者是阿年,而《近》的敘述者已是阿德。

舞台的設計美學亦不再像《客》跡近寫實,而是帶有回憶的溫度。舞台配以兩道運輸帶,可以轉換場景,又可以幫助演員移動。不知是受限於運輸帶的速度,還是運輸帶速度因節奏而調整?整個節奏維持着一種不疾不徐,當年輕的Raymond在舞台上拍攝的片段,投影在黑幕上,有種出入記憶之中的恍惚,配上那一輪時圓時缺的明月,頓生「海上生明月,天涯共此時」之感,縱然家人不在身邊,心仍是相連的。

縱使在意象上,舞台美學呈現出詩意及創意,劇本卻竟是此劇較弱的一環。在刪去枝枝葉葉之後,上半場故事仍然保留了一種質樸,到了下半場,年長阿德與妻兒、弟弟一同回鄉,又似是另一故事。阿德、阿May及Raymond一家三口,分隔兩地,因為一場壽宴又要重聚,繼而回鄉,更解開了多年心結。觀眾看見劇中人的後來,二叔跛腳了、寶姨仍然健壯、村子似是進步,又好像是不變,我們能看到人物、設定的「後來」,卻不是那麼容易看到「成長」。

Raymond對故鄉突如其來的感情,似乎停留在「血濃於水」這一層,劇本甚至沒有為此根基添筆的意圖;阿德對於移民及回流的想法,始終順從了太太May的想法,只有一開始那段「僑」的獨白,道出再沒有家的事實;阿May(陳瑞如 飾)說出:「如果你愛一個地方,就算佢變差咗,可以陪住佢、見證住佢,都幾浪漫啊?」聽起來是浪漫,認真想想卻也是一種置身事外。教人更為卻步的是,劇本所帶出的親情常在,看似順理成章,卻處處是斧鑿的痕跡,還不如三十年前,《客》中無物勝有物的留白。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。