|

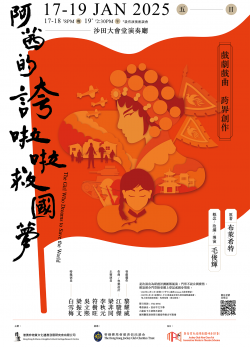

1986年,毛俊輝導演根據布萊希特作品改編而成的《阿茜的救國夢》,描繪抗日戰爭期間的柴火丫頭楊排風,幻想自己成為書中的楊家女將,立志成為救國英雄,並在現實中力圖拯救受難同胞。近四十年後的今天,《阿茜的誇啦啦救國夢》基調不變,在敘事形式上進行了改編,拆分為四幕,並交錯現實與夢境。夢境劇情以粵劇呈現,而現實部分則以白話話劇呈現。

此次跨界創作如同「拼圖」,期望各界優勢互補,將戲曲的精髓與話劇的深度結合。戲曲注重演員的表現與傳統技藝,而話劇則探索人性與現實,通過舞台設計與燈光音效,傳遞資訊(Truth)的效果。這不禁讓我思考:是否有必要將既定的「粵劇程式」拆解,以話劇形式演繹。作為一名入場欣賞粵劇的觀眾,我其實更期待看到一場以「粵劇程式」擔綱演繹的戲曲,輔以劇場舞台技巧支援的表演。

沒有了「粵劇程式」的粵劇,還是粵劇嗎?

劇本利用現實與夢境的情節將話劇與粵劇區分開來,這無疑是一個聰明的做法。「古」與「今」的交錯,使得粵劇劇曲來得自然,不致太突兀。但在改編內容上,似乎更多筆墨著眼於話劇部分。整體上,似乎更側重於將粵劇演員當作話劇演員來看待,教他們收起粵曲唱腔、瞪眼、紮架及傳統表演技法,即使在夢境情節中,華麗服飾的角色及粵曲程式的場景亦使用得少,沒有了「唱」、「做」、「唸」、「打」、「手」、「眼」、「身」、「法」、「步」四功五法等加持下,演員們的壓場氣勢似乎稍見薄弱。

有言:戲曲看演員。粵劇精髓在於其鮮明角色、象徵性面譜和表演技法,環環相扣。如何在保留這些經典元素同時,讓觀眾感受到新意?粵劇角色如生、旦、淨、丑,鮮明人物性格,各具風格,講究「四功」和「五法」也包括特殊唱腔、華麗戲服和象徵性妝容,缺一不可。故粵劇應視之為一個整體性觀賞而不是局部性。在演出時,官生的出場總引來掌聲,可惜本劇經典粵劇人物登場機會較少,登場時間也較為片段式,欠連貫性,或許讓一眾傳統粵劇迷感到失望。

究竟粵劇與話劇的合作,孰輕孰重,誰主誰次?

若這次的跨界合作,以「傳承粵劇」為要旨,我們又是否不應摒棄粵劇當中元素和技藝,而是提升和發揚其特質?我們是否應透過「劇場/舞台」這個媒介,利用非語言和非對白的演繹方法,例如舞台美學及科技,來有效傳遞信息?以一補粵劇原生演出的局限性?在保持四功五法等基本粵劇程式不變的情況下,單單運用話劇的舞台燈光、音效、已有千變萬化的演繹方式,其實是不是已經足夠為粵劇注入新生?

舞台效果如何一補粵劇原生演出的局限性?

粵劇以演員為關鍵,不少觀眾看粵劇是為了看到演員的面部表情和唱腔魅力,最初的粵劇表現多在茶樓場所演出,場地較小,而這次我們在數百人表演場地,我當天觀賞的座位較後,聽到後座的長者,擔心看不清主角的表演,可以想像年長而又更遠的「山頂觀眾」,若沒有帶望遠鏡,實在無法看到演員表情神態或肢體動作,這次作品有試圖使用剪影方式,放大投射角色的影子在牆身上,雖看不到面貌,但也有幾分粵劇韻味,不妨多加運用。武打動作講求敏捷,出手往往於迅雷不及掩耳間,精神稍不集中便已錯過,如果可以加上其他技術,如加快、減慢節奏、光影投射等,繪聲繪影的演繹輔助,相信有助觀眾了解武打動作的魅力,既保留傳統精髓,又不落俗套。

值得一提的是,音樂部分,嘗試加入西樂(大提琴),配以中樂重新編曲合奏粵劇,誠如座談會內導演的分享,四幕的樂曲,由一開始純粹的傳統,走到最後一幕中西合璧,當中的女主角唱腔也因應了曲目而有所調整,稍稍走向西化,甚至最後,我聽出幾分西方古典歌舞劇的調子。心想,我入場觀看的,真是粵劇嗎?還是歌舞劇?為何我要入場看一齣歌舞劇包裝的粵劇?香港電影《飯氣攻心》有一段是:王菀之為了表現其精湛廚技,菜式以牛扮豬,以豬扮牛。以魚扮蟹、又蟹扮魚。也反思:為何偽裝?

「異化作用」如何補充解說角色的不同面貌

記得在此劇的一開始,中段及結束,導演都會以局外人身分跳出來簡單解說內容,因而引起座談會觀眾發問其因由。導演指出這是引用異化作用,期望以第三身抽離客觀的身分解說當中劇情。而我認為,如果這個異化作用,能運用於角色與角色之間,更深入描繪角色的成長與想法,如何影響他們作出選擇,在這方面多加著墨的話,將有助於我們更深入理解人物角色。

例如可以嘗試運用於:劇中角色高老闆由重利輕義的人物性格發生轉變,甚至為丫頭火燒自己磚廠的行徑予以包庇,這種有別於一般粵劇設定的忠奸分明的劇情解說。根據導演回應,角色高老闆的人物設定極具複雜性,這種性格改變是刻意設計的,旨在回應今天日趨複雜多變的社會環境,一改過去作品皆非黑即白的角色定位。

這樣角色轉變,事實上有礙於我及其他觀眾理解故事劇情,若然角色高老闆需要因應社會多變而扭轉人物性格,那麼我認為女主角的角色也有必要,就著當下的社會語境作出改編或說明。或可利用「異化作用」側面描述小女工是為何,在老闆有恩於她的背景下,仍然選擇火燒老闆的制磚廠?這個有情有義的小女生,何解勇字掛帥,不顧連累老闆,及自身死活挺而走險?這種勇武情懷是由何時開始走到極端。除非有更深入的解說,否則我們作為觀眾,實在難以產生共鳴。

如何在傳承傳統藝術的路上,繼續前行?

事實上,若視之為改編劇,它是有趣的作品。然而,若其目的是為了促進粵劇傳承,恐未奏效。不同的藝術相互借鑒,取各家所長,互為養分,共創新猷,無非是為了把傳統文化薪火相傳下去。但當這個傳統被認為不合時宜,無法迎合現代人口味需要「變」的時候,「變與不變」、「留與不留」,還可以如何取捨?

這讓我聯想到,今時今日,當世界風靡咖啡,中國茶被比下去,被認為是老派飲料的中國茶,要如何變得更具吸引力?我們是不是要加些珍珠、加些奶、加些糖,製成「珍珠奶茶」?或者仿照咖啡將中國茶,改為濃縮膠囊/茶粉末?如是者,這樣的中國茶,還是不是中國茶?抑或是,參考日本多年來一直堅守傳統茶道,奉為國粹,分毫不讓步的,原汁原味地保存整套茶道精神,他們同樣會利用設計美化包裝、廣告宣傳,普及地教育大眾日本傳統茶道精粹,當中跟我們不同的是:內涵上不摒棄當中任何一部分,同時利用西方設計及現今科技,支援及彌補本身局限,與時並進,推而廣之。

其實,粵劇何嘗不是我國博大精心的國粹?積累了多少年來前人表演經驗遺留下來的智慧及美學瑰寶。四功五法、妝容衣飾,曲腔演繹等,無一不經過千錘百煉,多年修正潤飾改良而走到今天。相信不是一句無法迎合現代人口味,便能棄如敝屣。

下筆寫評的今天,正是新光戲院的最後一夜(2025年3月3日),這個經歷半世紀的民間劇場,是一個不可複雜的歷史性粵劇表演場地,承載著無數觀眾對粵劇的熱愛與回憶。我想說的是,新聞發布消息至今,有多少人抱著遺憾與不捨的心情,前往新光戲院打卡留影。誰說粵劇不合潮流?其實粵劇所缺的,會不會是我們對傳統的堅持、守護與愛惜?

P.S. 有關座談會中,以油畫與抽象畫作為比喻

在座談會中,有觀眾提到粵劇與話劇的創作,就猶如油畫與抽象畫。如果將抽象畫的手法去畫油畫,這樣的油畫還是油畫嗎?或應該視之為全新的藝術派別?進一步反思,如果學習油畫的人數眾多,更受歡迎,學習抽象畫的人較少,為了推廣抽象畫,我們是否應該使用油畫畫法來畫抽象畫?這樣的做法是否真的能夠有效地傳承抽象畫的精髓?會是互為養分,還是兩頭皆空?

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。