2024年6月

回顧一些「香港劇場創作人,在澳門發表的環境劇場作品」。題目看來很長,於是我花了一些時間去為這篇文章起一個簡短些的題目,又花了更多時間去思考,將這些演出資料整理、書寫的意義。

且從澳門環境劇場演出量的第一個高峰期說起。大概於1999至2004年間,澳門文化中心只是剛開幕不久,但澳門卻興起一些不在劇院演出的劇場。那些演出發生在廣場、在公園、在廢墟、在歷史建築,它們因地制宜、觀眾參與、流動觀看,基本開啟了往後所有澳門環境劇場的呈現模式。而單單這幾年間,香港劇場工作者來澳新創、在地重製、與澳門劇團合作的環境劇場演出接近二十部,在往後的日子裡,亦陸續有不少香港劇場創作人,應邀或主動「過大海」進行環境劇場創作及演出,我無法將這些演出一一細數,只能在本文有限的篇幅裡嘗試記下幾個具影響力或有延續性的演出與創作者。

陳曙曦的非常規空間戲劇

《禁葬——安蒂崗妮》在氹仔難民營遺址(照片由林嘉碧提供)

2001年陳曙曦應澳門「戲劇農莊」之邀,來澳帶領一批澳門演員進行集體創作並演出《荷蘭園記之婆仔夢》一劇,該劇以一個剛來澳的內地男子和一個忘了歸家之路的澳門關員尋找荷蘭園的過程為主線,外來者一廂情願的追尋,本地人茫然迷失的尷尬,形成一個十分有趣的身份錯置。主要演員之一葉嘉文憶述︰「那個演出是由室內演到室外的,觀眾在欣賞完室內的部份之後,還需要乘坐為他們安排好的巴士到澳門不同的地點,片段式地看到剛剛在舞台上的角色就出現在現實生活中他們的身邊,最後再集合至婆仔屋作結,單單是這個過程的安排已經夠深刻了。而在當中我是飾演一名在澳門海關工作的警員,到室外演出的段落,我被安排要在司打口某酒店內跑出,與觀眾相遇,然後繼續跑下去的;而我們選擇那酒店的原因,是因為在那裡有很多從國內來澳謀生的『小姐』在聚腳與工作。還記得我穿著戲服步入酒店『躲藏』時,那群『小姐』立即被我的一身(擬似警務人員的)裝扮嚇得雞飛狗走,而那一幕則剛好被走到附近的觀眾們捕捉得到,就在那一刻,環境敍述了一切。」[1]這種同時調動大量觀眾從劇院走到交通工具於城市中遊走的演出,在今天已很難達成,更遑論演員穿著警察服在街上演出呢?

翌年,舉行至第三屆的「澳門藝穗節」[2]爭取到氹仔難民營遺址作演出空間,先後在這裡上演的有台灣「差事劇團」的《霧中迷宮》和澳門「慈藝話劇社」的《禁葬——安蒂崗妮》。1978年,澳門應聯合國要求為越南難民設立臨時收容營,該建築據稱為其中一座難民營,可惜現存中文資料有限,難以進一步確認。由香港導演陳曙曦執導的《禁葬——安蒂崗妮》便在此處演出,該劇演員主要為陳於澳門演藝學院戲劇學校任教時的學生,該劇事前已在學院禮堂演出過,藝穗節演的則為環境劇場版。該劇不但充分利用了難民營破落的歷史氛圍,由於演出時剛巧是每年一度的澳門「國際煙花匯演」,難民營又可以看到從南灣海面升起的煙花,劇終安蒂崗妮自殺時,正值煙花盛放,加強了全劇的悲劇感,難民、安蒂崗妮的故事、煙花慶典,三者結合起來,雖然與空間、本土歷史似乎毫不相干,卻又令人浮想聯翩。《禁葬——安蒂崗妮》不但從空間運用去進行「環境劇場」創作,而且將時間的向度也放進演出的設計裡。難民營遺址現已拆除,該土地改建成政府經濟房屋湖畔花園。

在《禁葬——安蒂崗妮》的同一屆藝穗節,陳曙曦與「風車草劇團」亦演出了由黃國鉅編劇的《月映寒松》,該劇的主要情節在即將結業的舊區電影院中上演,但加了一個從戲院附近的白鴿巢公園開始的序幕,演員手持燈籠,領著觀眾穿過只有老街坊才知道的小巷,才到達風格老舊的電影院,劇中的靈異故事從真實世界引進虛構中。

回看那幾年,陳曙曦成為在澳門發表最多非常規空間演出的香港導演,參與其中的澳門演員後來成立了「天邊外(澳門)劇場」,亦即今天「小城實驗劇團」與自家劇場的前身。

龍植池的懷舊與奇觀

《綿羊仔咩歌劇》從澳門崗頂前地出發(照片由前民政總署提供)

2001年,龍植池以「植池無限」的名義首次參與澳門藝穗節,其作品《綿羊仔咩歌劇》比《荷蘭園記》更大膽地完全在遊走於公共空間之間。《綿羊仔咩歌劇》可說是澳門首個在城市中移動中進行的演出。全劇由崗頂前地出發,以電單車和旅遊車,帶領觀眾至阿婆井、媽閣廟前地、觀光塔、金蓮花廣場等澳門名勝和具象徵意義的地點,並與澳門電台節目合作,沿途報導演出的現場情況,途中工作人員一直手持收音機,電台主持播放的音樂成了演出的配樂。小西在劇評中提到「『綿羊仔』是澳門最常見的交通工具,在澳門市民的日常生活中,它本身就有一種串起碎片一樣的不同經驗的作用,以它作為敘事的鎖匙,把在《綿羊仔咩歌劇》中發生的不同事件放進一個時間的序列當中,實屬聰明之舉。然而,『綿羊仔』在《綿羊仔咩歌劇》中的作用,似乎不止於把發生於『此時此地』的不同(表演)經驗,串連在一起;從每一站的不同表演來看,『綿羊仔』似乎也串起了不同的歷史記憶。葡國味十足的男女糾纏、中國女子的濯髮與臨窗舞弄、金蓮花廣場上的新(中國)女性舞步,一幕幕的(日常生活)歷史場景,隱然上場。」[3]

《呼與吸的傳與奇》在青洲修道院遺址(照片由前民政總署提供提供)

翌年藝穗節,龍植池與澳門「紫羅蘭舞蹈團」合作,在荒廢多時的青洲修道院遺址演出《呼與吸的傳與奇》。該建築建於十九世紀初,在青洲山上,遺世獨立,又稱青洲避靜院,至今已有一百八十多年歷史,但一直未有列入政府文物清單,九十年代後期建築內部已破敗不堪,由於乏人管理又充滿神秘感,一度成為居民探險、打War Game的地方。《呼與吸的傳與奇》也可能是首個走進鮮為人知的古蹟廢墟中的環境劇場。當年龍植池除了跟澳門舞團合作,更邀請一些中學生及在職人士在遺址的多個靜修房間裡創作裝置藝術,內容幾乎完全由參加者自我發揮。觀眾到達後,先經過山下的廢車回收場,然後進入修道院的路上放置了一部舊式房車(想是從廢車場中借來的),穿著旗袍的舞者一個一個進場,車上放著懷舊音樂,觀眾隨之步進秘境。我不確定主創人龍植池到底參考了多少關於這個修道院的歷史資料,事實上當時可以找到的也不多,於是觀眾在這個可能人生首次置身的百年古蹟中,邊行走邊觀看舞者似舞非舞地做著各種身體與空間的互動,沒有具體指涉的動作組合,在除了低限燈光設備便不加修飾的空間中,穿過沒有統一題材的裝置作品,整個演出似乎沒有敘述任何歷史背景的意圖,觀眾在忙忙碌碌的前行與窺探中,直接與空間對話(或無需對話)。不可否認,這個演出多少有種牽強的異國情調,到底旗袍、懷舊歌曲與這個靜修之所,有多少可以連結的關係?奇觀感、懷舊情調、神秘色彩,以及感官效果滿滿的行程,今天已無法重拾,這個修道院遺址與相關範圍的土地已於2007年出售予內地的建築商,一般人已再無法進入。

對茶樓情有獨鍾

《黐膠花園.過大海》演出者在大龍鳳茶樓門前(攝影︰鄭冬)

十多年來,香港劇場創作人透過各種合作方式與澳門劇團或劇場工作者,聯合製作出多部主題、風格各異的非常規空間表演。在場地的選取上,似乎也對茶樓情有獨鍾。2000年「新域劇團」在澳門藝穗節演出《螞蟻上樹》,可能主辦單位找不到一家茶樓做演出場地,在當時的旅遊活動中心二樓多功能廳,延開數席,觀眾圍著一張張大圓桌坐下觀看潘惠森筆下三個人物在茶樓的故事,可惜沒有點心。

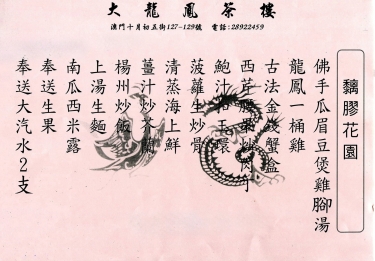

十二年後,同樣跟潘惠森有點關係的《黐膠花園.過大海》終於落腳茶樓。那是澳門有近七十年歷史的大龍鳳茶樓,「大龍鳳」是澳門僅存一間有演唱粵曲舞台的茶樓。《黐膠花園.過大海》由李志文、劉銘鏗、馮國基、邵美君、潘惠森等共九位香港劇場工作者演出,在澳門資深劇場工作者鄭冬穿針引線下與茶樓協商並進行宣傳。這個演出有個副題叫《夢想》,講述一事無成、名叫「碌葛」的年青人與一個捧著金魚缸尋找父親的女孩相遇的故事,劇情由編劇潘惠森與眾人即興發展而成,雖然有個隱約的故事線,但演出更像是個綜藝晚會,有短劇、樂隊演出、觀眾抽獎和潘Sir劈西瓜表演。觀眾是以團購酒席的方式進場觀賞,幾乎每一桌就是一個劇場團體、機構或劇組,邊吃飯邊看表演,由於演出互動性強,場面十分熱鬧。《黐膠花園.過大海》已是該系列的第八部,從相關訪問中得知起始於1999年,因為一次租了演出場地,演出團體卻消失了的機緣,馮國基、李志文等便臨時組成一個結合各種技能的綜藝演出,雖然「蝕錢收場」卻在接下來多年不定期在不同地方重演。[4]這次澳門版本除了九位香港表演者外,還邀請了澳門的音樂人、劇場人和劇場人的媽媽演出,還因應劇情需要在澳門找了一位非華裔的澳門人參演一角。一個看似不修邊幅的劇場作品,卻成就了一次有趣的港澳劇場、澳門茶樓文化的交流。

左:《黐膠花園.過大海》的菜單(照片由鄭冬提供);

右:《黐膠花園.過大海》一邊上菜一邊演出(攝影︰鄭冬)

再過兩年,又是茶樓。梅卓燕和邢亮應澳門文化局的邀請,為「澳門藝術節」創作一部發表在龍華茶樓的環境舞蹈演出。兩位編舞在澳門徵召舞者,帶領工作坊,音樂演出部分還有澳門地水南音代表人物區均祥師父、澳門音樂人雲超以及香港資深音樂人龔志成,合力泡製了成為一時佳話的《詠舞南音》。開業於1962年的龍華茶樓,是澳門現存幾間舊粵式茶樓之一。《詠舞南音》可說將整個演出以燈光一分為二,燈光明亮時舞者穿著舊式唐裝現身茶樓不同角落,有時又扮演侍應為觀眾倒茶,有時又是掃地的大叔,像旅遊明信片的樣版懷舊;燈光暗下之後,記憶就像籠中鳥被釋放一樣,訴說了不太明亮的過去。奇觀化的懷舊氛圍,視覺與動作空間內與外,環視與集中不住交替,構成目不暇給的觀賞趣味,而且還保留了讓舞者自述個人澳門記憶的段落。然而當時在澳擔任藝術節駐節劇評人的台灣劇評人郭亮廷卻說︰「顯然,《詠舞南音》和《胭脂扣》之所以神似,不只是女舞者的紅唇和旗袍、男舞者的油頭和長袍,活脫脫就是電影裡梅艷芳和張國榮的造型,而是邢亮和梅卓燕成功的將舞者們化身為過往的幽靈,然後找到了我們。」在這個看來滿載澳門本土氣息的舞作中,創作者始終夾帶著舊香港的幽靈,「過去同被帝國殖民,今天同被經濟殖民,前途茫茫人心惶惶的不只是香港,也不只是澳門。」[5]也道出了這一批離岸的環境劇場演出,既澳門又香港的雙重身世。

《詠舞南音》在龍華茶樓(照片由澳門特別行政區政府文化局提供)

二千年初期的澳門環境劇場的評論中,不少都由香港劇評人書寫,他們所描述的演出或這個與澳門城市發展相對緊密互動的劇場現象,或者只是他者的凝視,不過這種與澳門本地觀眾不一樣的書寫角度,肯定也是澳門劇場史不可避過的一筆,讓我們回顧本土劇場發展時,不得不面對這種被觀看的角度,不得不說明澳門與香港之間是如何既親近又相異。尤其劇場本來就是一種極期待被他者觀看的藝術,引誘凝視,開放詮釋,往往就是它的自我要求。

相比起流行文化、相比起香港劇團來澳在正規表演場地(如澳門文化中心、舊法院黑盒劇場等)演出,這些「離岸」的香港環境劇場算是個稀少而冷門的題目,可是當我們將這些香港劇團、創作人在澳門發表的環境劇場作品,放在香港劇場史的框架之中,它們的獨特性即時浮現。因為這些劇場演出,即使先在香港上演後「過大海」來澳門重製,或者在澳門首演但往後在香港重製,那些與澳門城市景觀、庶民生活緊緊相扣的場景與意義,恐怕已是可一不可再。我想它既是澳門劇場史的一個部分,也可能作為「離岸」的香港劇場史的其中一個章節。

[1] 摘自〈葉嘉文問卷記錄〉,《慢走.澳門︰環境劇場二十年》(出版:澳門劇場文化學會),頁224-225。

[2] 值得一提的是最初幾屆澳門藝穗節,均由香港劇場工作者余振球擔任藝術及節目顧問。

[3] 摘自小西︰〈《綿羊仔咩歌劇》中的兩種時間〉,《慢走.澳門:環境劇場二十年》,頁42-43。

[4] 見卓早言︰〈《黐膠花園》可能係世界上最膠的演出〉,《新生代》月刊,2012/2,頁28-29。

[5] 摘自郭亮廷︰〈澳門身不由己——評《詠舞南音》〉,《ARTiSM藝評》,2014年6月號,https://www.iatc.com.hk/doc/40674。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。