|

倘若不是艾甘.漢(Akram Khan)編舞,究竟還有多少香港觀眾願意來看《叢林奇譚》(再造版)(Jungle Book reimagined)演出?我能夠想像一般觀眾均渴望看到編舞如何以當代流麗又兼具古典特質的舞步,配合傳統技法及對政治的敏感度,來重新演繹經典,而非單純來觀賞一個耳熟能詳的童趣小品。然而無可否認的是,演出確實是充滿著兒童表演氣息,更坦白來說,是以兒童劇的技藝設計,彷似給兒童觀賞的作品。而非如編舞在場刊所言,以時下或未來孩子的視角來重構故事,兩者在藝術處理上是有分別的。以致,非關好壞,但當演出放在新視野藝術節這個面向成人觀眾,特別是對藝術及新形式有深度追求的目標客群的檔期內,兒童取向的舞蹈必然與觀眾的期望有落差。令如我一般想來一睹編舞光彩的觀眾,需要邊看演出,邊以長時間來調整觀賞心態,才能再次沉浸於舞蹈的美好。繼而思考,這份期待落差又是否一場舞蹈上的「間離效果」,好讓編舞對觀眾傳遞更具政治意涵的資訊?

舞蹈資訊是怎樣傳遞的?有必然的規律及接受性嗎?比起評論演出好不好看,投影科技如何出色,我更關心的是上述所說表演與觀眾的期望不一致是如何形成,及有什麼影響。有趣的是,其實我不相信廿一世紀仍需區分所謂成人與兒童演出,但事實確有不少演出以兒童為目標觀眾。我認為那些作品非指限定兒童觀賞,而是假定兒童的認知能力及藝術經驗較低,而以更具體及淺白方法呈現各種意象,如同《叢林》一樣。《叢林》在各種表達上都以非常直接的方式來傳遞資訊,特別是指整個演出都以畫外音方式來說故事,各個主要角色卻以抽象的舞蹈來配合聲音互動,尤如日本的特攝電影一樣,使觀眾必然知道誰是誰,誰在說話。那種近乎啞劇或配音劇的表達,完全將身體作為說書的工具,而非舞蹈姿態,使舞蹈觀眾難以滿足。不論是童話與否,當動作淪為語言的附屬品,語言與身體意符重疊甚至重複時,資訊便會超過一般傳播程度,而可能令人厭煩。然而,《叢林》明知道座下全是為了艾甘.漢而來的舞蹈觀眾,卻刻意在幾乎整整兩個小時傳遞過量的語言訊息,而非利用更抽象,更可盛載大量美感與隱喻的身體表達。那麼是藝術節節目與目標群眾錯配,是大師編舞技窮,或沉醉於兒童演出的淺白喜悅,還是他本來就想製造令觀眾「失望」的效果?

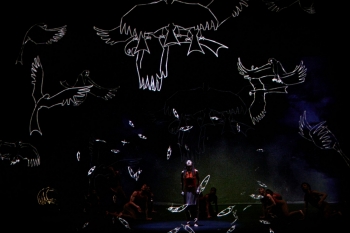

《叢林奇譚》(再造版)(攝影:Ambra Vernuccio,照片由康樂及文化事務署提供)

和當下香港的政治審判不同,我認為評論不需要針對創作人動機,而應以結果來判斷。我關心在這種「失望」背後,除了令部分觀眾不滿足外,有沒有生產具人文價值的東西?觀眾除了質疑編舞技藝低手外,有沒有停下來,藉此思考與故事本質有關——某些渴望保護自然生態的人,無論如何重複警告氣候危機,資訊傳遞仍是無力,大眾依然視若無睹——的現實問題?如同故事提及世界被洪水淹沒,城市叢林已被各種動物瓜分,但人依然以暴力來爭奪權力一樣,誰又願意聆聽不斷重複的忠告?台上猴子老大的收音機不斷重複Greta Thunberg的名句 「How Dare you?」,即便聲嘶力竭,最終也只成為現實生活及演出中的笑話。這種在演出內刻意的語意重複來凸顯人的自私與傲慢,又是否也在形式上,以疑似兒童劇的方式呈現給觀眾,來質問觀眾是僅期望在冷氣充足的劇院內品嘗一場華麗的舞蹈,還是有自覺省思全球危機的降臨?

在歐美防疫政策退潮、百藝待興的節骨眼上,2022年編舞為何冒險推出一個與過往風格不同,有機會被討厭的兒童向作品?又或者,在眾多幻想之中,能否有其他表演方法,既可令觀眾拍案叫絕,又能在觀眾享受中產階級的高雅藝術後,仍有餘興在酒杯前思辯大自然的殘酷?猶如十多年前,本地演出關於戰爭、本土、社會等議題作品時均乏人問津,但今天稍有觸及本土意識,總在滿座的席間聽到抽泣一樣,即使歐洲早將氣候變化改口為氣候危機,但今天香港人仍在嚴峻防疫政策下掙扎求生;環保企業逐一被趕盡殺絕;市民仍沉迷商場冷氣文化,這個命題還是過於遙不可及。那麼,最後一幕編舞回來展示慣常的華麗技術,舞者領起巨大藍布變成汪洋,讓小孩子出航,去拯救還未睡醒的成人,場景漂亮又感人,但真的可以喚起觀眾的熱情,將思緒焦點從劇院帶到外頭危機四伏的城市叢林嗎?我還是要再問,怎樣的舞蹈,才足以傳遞政治及社會議題的資訊,而具反思效果?又,究竟全球危機是否只適合兒童觀看,還是如編舞所言,關心當下的童話最終可能成為未來小孩的真實寓言故事?這些問題都在演出間離效果後,不斷敲打我的腦袋。

《叢林奇譚》(再造版)(攝影:Ambra Vernuccio,照片由康樂及文化事務署提供)

(文章於《舞蹈手札》同步刊出)

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。