臺灣的LEE\VAKULYA舞團(李貞葳✕法庫亞.佐坦)[1]和興傳奇青年劇場[2],常關注社會現象,各以擅長的肢體、語言文字媒介,透過創作來回應當下時事。

兩團的作品,注意個人、身體如何與社會對話,以及環境對生存主體的重大影響,從2021年《共狂》、《2221-永生花》的內容可見一斑,並雙雙入選當年度「桃園鐵玫瑰藝術節」。去年(2022)他們的新作《崩-無盡之下》(下簡稱《崩》)、《宇宙瘋》均表現人的病徵,是以合併論之。

人的病徵,在兩團宣傳文案各指向身心倦怠、精神病等,至於何以致病,則未見作品多作解釋。我以為只是提出疾病名稱,描摹非常態情形,不足以「對症下藥」(解讀內涵),需要探究原因才能徹底解決,就文宣敘述和表演內容來看,都跟人處於社會的精神、心理相關,因此可從這些方面來思考。

人生活於社會,不像在自然界,過去原始人,極大部分時間只自己獨活,與本身個體相處即可。社會有一致化的特點,倘若特異獨行,將和他人產生隔閡,故對不一致的懼怕使人們主動選擇同化;其次,群體特點,現代環境的運作方式,人很難不依靠他者供需、逕去離群索居,況且孤獨是可怕的,長久的話容易趨近瘋狂,在不能、不為之下,人會避免與別人分離、尋求結合。所以,人存於社會中隔離和孤獨之生存問題,如果沒有處理,便造成焦慮不安,累積下來致身心受創,這才是以上病徵的根本原因[3]。

接著討論舞作《崩》和戲劇《宇宙瘋》如何演繹人尋求解決隔離、孤獨而生的症候,兼論興傳奇之前傳統戲的演出,與此問題互作發明。

一、解決方式:同化

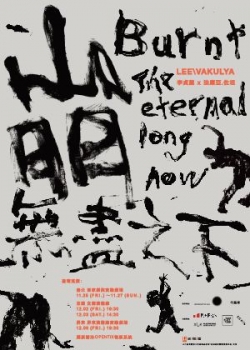

《崩》的編舞者從自身經驗出發,進而觀察現代人普遍有「身心耗盡症候群(burnout syndrome)」,常簡稱為「過勞」,但一般人往往忽略不察,遂用舞蹈呈現此現象。

舞作表現人進入社會受團體影響而一致化的現象。

三個舞者,開始時躺臥不動,然後各以手、腳和腹部為支點,掙扎向上、行進,像喪屍的獨舞,流露自己是「單獨的」而茫然失措,不能自在,想尋求連結的感覺。

當三人不經意碰觸,拉手成群,「三」是團體組成最小數目單位,三人群體可視為社會的隱喻。人在社會,不再是單獨的,卻受制約而失去個人性,變成面目相同。如三舞者共舞,排列成「一」,輪流交換位置,居中者做出往前跑/突破舉動時,被另兩者阻擋。群體組成不是為了支撐扶持,更像是束縛,個人必須服從團體標準,亦如舞者一樣的妝髮、衣服和性別,不強調個性,不能有破格行為。

舞者是時間的動物,追趕甚麽、又被甚麽趨使著。如眾人雙手交握,交互快速套於彼此脖頸,搭配背景鈴或鐘的聲音;末了,兩人拉著中央第三者手臂,奔跑至舞台左右側,每進入側幕再出來就變換中間者,速度由快漸慢,直到終場。舞台天幕所掛布幕與之相映,投影燈色變換,銀、紫、昏黃,像極一天的日光起落。這裡速度的落差和反覆進行的動作特點,結合音樂和燈光暗示的時間性,是人在時間中隨社會運轉,也像希臘神話薛西弗斯(Sisyphus),日復一日來回推動巨石上山,難掩疲憊。

舞蹈中,人不能控制肢體,處於緊縮激動,加上音樂、舞台美術打造的高壓氛圍,是緊湊日常生活翻版,我們身體或許夠強悍可以承受壓力,久而久之遂無能和機械化,感知也變得遲鈍,忘記自己是一個人。

二、解決方式:否決外在世界

《宇宙瘋》描述一間「芝山療養院」,歲末舉辦病人的聯歡聚會,邀請親友同樂。表演過程中,一病患失蹤、疑似死亡,眾人追究其死因時,引發猜忌和揭開隱私,最後失蹤者下落和所有人的精神狀況,都成疑問。

這戲沒有解釋療養院的人為甚麽需要治療,只用先入為主方式--病號講話顛倒、行為脫序、服裝、有醫療人員在側和周圍環境——讓觀眾相信眼前的人是「瘋子」。

當院方隱身不在場,就是病人的「清明時刻」,群眾爭辯起病患秦二世的去向,尤其言及秦和兩個女病員的情感糾葛、以秦為首要離院別居的「金星計畫」時,大家表現看起來又正常得很。

由此可知,病患口中的「秦二世」是開啟瘋癲與否的樞鈕,此人名來自京劇傳統戲《宇宙鋒》人物,本戲的名稱也與該戲同音。老戲故事是:秦朝時,大臣趙高女兒趙豔容為拒絕秦二世胡亥,命其入宮為妃,在侍女啞奴示意下,假作瘋癲。原本《宇宙鋒》誰成瘋子、真瘋與否是很清楚的。但《宇宙瘋》不然,瘋子身分、瘋狀不是患者專屬,在院長(朱柏澄飾)制止眾人行為無效,反被攻擊撲倒在病床,掙扎起身的他變得言語無狀後,於是出現誰有病的質疑。

本來言行、衣著是判斷病號的標準,但瘋狂和正常的界線模糊了,信以為真的可能是假,看似常人或許才有問題。戲到最後,一個直徑約兩百公分的大金球,從外推進場中,像要把紊亂不堪的現場再輾壓遍,徹底毁滅。球的出現,代表一直提到的「金星計畫」,遙遠美好的彼岸,竟只相隔一道門之近,且劇場大門敞開,再無場內外之分,於是戲裡人的精神、關係和劇場邊界,都不明確,無法穩定以連結,不禁要問:我們究竟在看戲,或看自身?

三、解決方式:離開原來社會

2018年興傳奇參與國立傳統藝術中心主辦第三屆「承功-新秀舞台」劇展,推出京劇傳統戲《花蝴蝶》、《昭君出塞》,因表現出色,隔年(2019)第四屆獲選為優秀團隊,以同樣劇碼示範演出。

兩齣戲主角因身分不同於時人,不見容環境,有類似驅迫出走情形。所謂身分不同,指《花》宋代姜永志生性好色,專事偷香竊玉行徑,「不是正派人士」,故律法不允,官府追捕;《昭》漢代王昭君奉皇命嫁于匈奴,「不再是漢家子」,必須出塞移居北地。

戲文裡姜永志、王昭君在原來社會皆屬非我族類,處於孤獨情狀。舞台上,前者是武生,由朱柏澄飾演,開場時人物從兩張半高桌上翻下地,表示飛簷走壁,這樣站立高處,是一般人不常有的行為,所以特殊;結局開封府包拯命展昭率五鼠擒拿姜,眾人圍剿中,再次凸顯主角孤身一人,這些片段讓演員展現穩健功夫,除了角色武藝高強之意,更傳達一匹孤狼的形象。

後者由青衣黃若琳擔綱,還有其他角色大臣王龍(林益緣飾)、馬伕(李軒綸飾)伴行出塞。雖說是三人,因目的地一致,且仨有大量同心圓旋轉的身段,暗示「三位一體」。 昭君女是本體、王龍背琵琶為樂器化身、馬夫是烈馬的擬人化,各是王昭君分身,始終只有昭君,孤身走往塞北之路。出塞意涵如此,然為求表演視覺豐富,此戲俗稱「唱累昭君,做喘王龍,翻趴馬夫」,三角色在唱、做、打(此指毯子功)各司其職。若琳满宮滿調唱做兼顧、益緣嗓音略微失聲、軒綸比2018年演時穩當[4]。此劇由國光劇團花旦朱安麗指導,走尚派路數,未如中國尚派演法激烈,仍不失剛健風格。

兩角色的相異和孤獨情形,在本來社會無有結果,下場一是入獄、一則身歸異域,與現實格格不入,最後內化成心靈的隔閡監牢。

四、作品之外:觀演關係

上文談人在社會的處境,人我間有隔離和孤獨,導致焦慮不安,要找尋解決辦法。而作品之外,創作者如何打破第四牆的阻隔,與人/觀眾連結?

創作者於作品中,納入觀眾元素,作為演出的結構部分,或走出虛擬、想像和創發世界,與觀眾接觸,是此指觀演關係意義。這幾部的觀演關係,從有至無來分的話,是《宇宙瘋》、《崩-無盡之下》、《花蝴蝶》和《昭君出塞》。

《宇宙瘋》簡介註明採「沉浸式互動新體驗」,「觀眾參與」是戲的組成之一,我們被設定成病人的親友,演員隨機抛出問題,詢問附近觀眾答案,這是互動;演出在近似實驗劇場的地點,不用制式舞台,演員就在觀者身邊遊走式表演,身歷其境,此為沉浸。這戲的參與形式簡單,演、觀者問答設計,演員掌握主導權,至於對方如何回答,只是考驗演員臨場反應而已,不影響戲劇敘事/動作、不干預角色歷程的內容部分[5],故我以為,沒有參與、也無不可。

有趣的是,觀眾可以走動欣賞,站得離主表演區近些是戲的一份子/親友,離得遠些則抽身戲外/恢復成觀眾,造就我們不是單一身分,可以選擇要用甚麽角度、位置去看。我們看著演員,也被注視著;場中身著白袍醫護人員手持小型攝影機,拍攝眾人舉動,即時傳輸至周圍牆上的電視畫面,彷彿「Big Brother」監看著所有人事。當觀眾以為置身療養院/戲外,終被納入其中,沒有人是局外人。

這樣的場地和多層次視角用意,就戲來說,瘋狂/人的精神是無法框限的,也如宣傳所言「世界本是座巨型的精神病院」,且觀演關係不是固著不變的。

《崩》在鏡框式舞台表演,舞者在台上專注舞動,觀眾在席間放心坐看,表演、觀賞分野明確,無觀眾參與,各成單一世界。演後,舞者李貞葳在劇場大廳和一眾座談,觀眾分享感想和提問主創者,這是觀演雙方交流的時刻和方式,可以立即印證自己所想,不過仍以主創者意見為依歸。

戲曲的劇情,因時代不同有封閉特點,當代人不一定產生共鳴;表演方式有疏離性,可見角色「打背躬」透露情節、心情或丑角向台下說話,另外觀眾鼓掌、喝采叫好,直接反應給台上,這些似是打破第四面牆的舉動。不過本文談的《花蝴蝶》、《昭君出塞》的故事和表演全為封閉性,開演入情入戲,演畢抽離謝幕,觀演分界清楚,不容錯亂,傳統戲不訴求和觀眾/外界連結。

其實演後座談或謝幕,充其量是單一傳播、接收訊息的情形,再者雙方面對面的位置安排,基本上就是觀演分離之意,不算嚴格意義地互動。

《崩-無盡之下》、《宇宙瘋》對人於社會的身心精神健康,呈現大量病徵狀況,創作者敏銳捕捉現象、事件,然未對背後原因多加深入,也不負責解答。

而《崩》有個片段,提示我們怎樣去面對。整個舞作,大部分是不自然、激烈用力地肢體狀態和高速移動,卻在近三分之二處,舞者停止所有動作,沒有音樂,三人靜默背立,只聞呼吸聲。核心肌群在此很重要,支持著他們腰腹間的深層呼吸,也支撐獨舞時,匍匐爬行的個體能夠起身,更在群舞位置,進一步形成抽象「中心」概念,主導舞蹈方向。

人順隨呼吸,感覺自己,試著有「我」的體驗,即向內凝視、諦聽,保留一點空檔,便能自在、知道所要為何。所以如何找回身體,並保持覺察能力,不只消除表面病狀,才是更要留意的。

[1] LEE\VAKULYA,由臺灣旅歐舞者李貞葳和匈牙利籍舞者法庫亞.佐坦(Vakulya Zoltán),2016年組成的雙人舞團。在身體上發展自己特別的肢體語彙,創作概念上注重舞蹈和社會環境、精神狀態的連結,例如2021年《共狂》(Ride the Beat)聚焦疫情下緊繃的精神、身體怎樣衝撞出口。

[2] 興傳奇青年劇場,為2016年臺灣當代傳奇藝術總監吳興國成立的青年團。團員具傳統京劇專業訓練,亦參與當代戲曲創新,創作概念常藉經典劇目,思考個體在現今社會環境的位置和未來的可能,因此有「未來性」特色,比方2021年《2221-永生花》想像設定兩百年後的宇宙星球,生命如何存續。

[3] 參見佛洛姆著,孟祥森譯,《愛的藝術》(臺北:志文,2014),頁21-34。

[4] 請見筆者評論,〈青年演武場——評「2018承功-新秀舞台」〉,IATC國際演藝評論家協會(香港分會),2018年12月27日(來源:https://www.iatc.com.hk/doc/105767,檢索日期:2023年1月17日)。

[5] 參考陳正熙,〈評論《好事清單》的演員筆記〉,表演藝術評論台,2021年4月8日(來源:https://0rz.tw/s4WIy,檢索日期:2023年1月15日)。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。