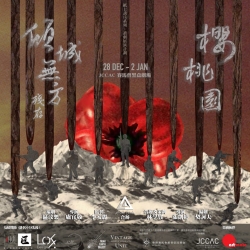

文化身份如同羅馬,不是一天造成的;民族精神亦不是一時一地就能締建,背後總有一段艱辛的歷史,無數英烈的犠牲,才有今天的此地。《傾城無方-殘存》回溯1941年12月歷時十八天的香港保衛戰,即由日本偷襲珍珠港,到楊慕琦簽署降書的黑色聖誕,中間七段人物的生死故事。

這段戰事的歷史記載不少,如港大有抗游擊隊的口述歷史,唐海《香港淪陷記》中的平民百姓,薩空了《香港淪陷日記》中的文化報人等等視角,當然每一視野如薩空了的前言所說: 「必然會有歷史的局限性。」所以記述未必完全以記載史實為中心,如早有張愛玲《傾城之戀》中以異鄉戀人描寫亂世佳人般的愛情,彭鎮南《遇上1941的女孩》描寫千禧少年回到抗日時期的穿越劇,直接比對古今的抵抗精神。《傾城無方-殘存》雖眾生相描述七位角色,其實都集中於前線人員:除了助日黑幫老大較遠離戰事,其他都是有意走上戰場的將士。這一選擇把視角收窄於保衛戰中最慘烈的械鬥情節,亦因而使整劇與死亡及犠牲密切關連。這連結基本上是事先張揚:由一開場已說明七位中有六人將死於斯,如此布萊希特式的歷史劇手法,除了減低悲劇性與壯烈情緒,預告死亡終局提高戲劇的歷史感,亦突顯出死亡的必然性,尤其死亡之於歷史的價值。

減低戲劇性的處理,與是次選擇讀劇表演不謀而合。2018年原作《傾城無方》以正式戲劇演出處理,有相當豐富的舞台意象與舞蹈形體表演,戲劇感染力甚強;2020年改編重演的畢業演出,卻因疫情無奈取消,是次製作除了改為讀劇形式,其規模亦大為縮減:取消了投影影像與編舞,演出人數亦由十五人大減至七人,如此狀況下,導演故意用簡約風格處理,幾近放棄佈景,以全黑衣、數張黑椅及一座黑譜架,建構出莊嚴的純黑美學。在一片黑色中,劇場始與終都加入了一些意象,開始時利用灰色文件夾放置地上併成墓園,結局則圍成紀念碑或灰色喪花,而演出中文件夾用來包裝讀稿,增加讀劇的演出感,無一刻浪費台上的任何物質。演出亦基本地放棄台位,角色除了走向譜架外甚少離開座位,主要角色以一種代表飾品來表示,卻因而可以經常轉移表演的中心位置,亦見角色與其他配角之間的距離與關係,亦單單利用黑椅的移動及方向,製作出向前方頑抗或被俘虜等可辨度高的舞台調度。

除了老少抗日遊擊隊及英軍將領,亦有加拿大駐兵及日軍先鋒隊等選角,似乎有意抹掉敵我善惡,把人物置回大時代中身不由己的想法。但一來抗日意識形態相當主導全劇,二來如加拿大駐兵卻有同樣外來卻視死如歸的印度兵作對比,而日本兵士角色性格較不明確,令這兩角色可惜地可有可無,更使死亡這個重要命題的訊息變得模糊:是亂世中生靈塗炭,還是為了未來而無懼犠牲?筆者不知是否出於改編的考慮:原本2018年版本是相當悲劇而絕望的,那是一個需要喚起全民對社會以至世界關心的時代,因為淪陷的歷史將會是未來。來到2020甚或2021年,在香港經歷了一切後,當一切業已成為過去之後,《傾城無方-殘存》似乎不希望在這個時代散佈一種俯拾皆是的絕望,因而把結局改動成帶有盼望的說詞。

這可說是時代的改編,雖有所沙石,但歷史總是在重複自己,在時代洪流之中我們總能有所感應:我們能於場外展區的圖片與展品思索保衛戰、淪陷至重光,英殖、回歸至今天。浮世之中要有悲觀的警惕,亂世之中需要微光的指引,以使一切的犠牲都會有意義,一切的期盼將會到來。

本網站內一切內容之版權均屬國際演藝評論家協會(香港分會)及原作者所有,未經本會及/或原作者書面同意,不得轉載。